#01 L’impact des fusions d’entreprises sur les organisations et les

salariés

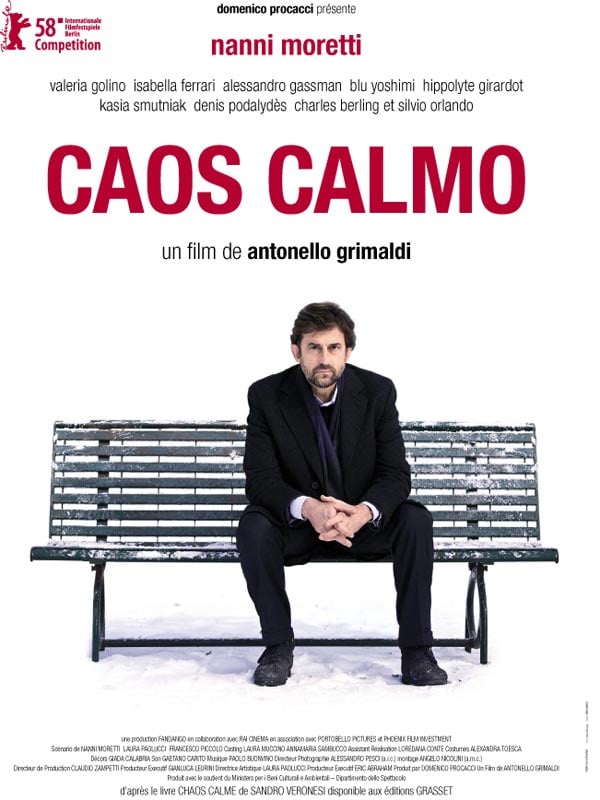

Une fois de plus, l’entreprise n’est pas le cadre de l’intrigue de ce

roman italien qui a remporté le prix

Strega en 2006 et qui a

ensuite été porté à l’écran par

Antonello Grimaldi, avec dans le rôle-titre, l’un des acteurs

transalpins les plus réputés,

Nanni Moretti. Ce serait même plutôt le contraire puisque,

justement, le personnage principal délaisse son emploi de cadre supérieur au

sein d’une multinationale sur le point d’imploser sous le coup d’une fusion, et décide que "son travail sera de ne plus travailler". En

effet, le quadragénaire qui vient de perdre son épouse, accompagne sa fille

Claudia le jour de la rentrée scolaire,

et décide à l’improviste, de rester à

l’attendre toute la journée dans son véhicule, devant l’école.

Le lendemain et les jours suivants, il recommence. Ses collègues viennent

successivement lui rendre visite dans ce

bureau improvisé, sa grosse « Audi

A6 3000 » stationnée chaque matin devant l’école que fréquente sa

fille. Un jour c’est Enoch, le chef

du service du personnel qui vient s’épancher auprès de Pietro sur la fusion en cours. Il lui remet les 3 feuillets qu’il a

dactylographiés le matin même à 5 heures du matin, et dans lesquels il a mis

« tout ce qu’il avait sur le cœur » (Cf ci-dessous paragraphe #02).

Au travers du point de vue de ce DRH, curieusement affublé du titre de

« Chef du service du personnel »,

Sandro Veronesi

dresse une analyse remarquable, il synthétise très précisément les conséquences

structurelles et humaines des fusions d’entreprises. Sans militantisme aucun,

il met en exergue la valeur du capital humain de l’entreprise et sa capacité à

générer de la valeur. Il décrit avec une acuité quasi-scientifique les

répercussions sur les salariés de ces regroupements de multinationales ainsi

que les pathologies qu’ils risquent de développer par une somatisation de leur

stress et de leur mal-être. Il s’attache aussi à relever les conséquences

humaines sur les organisations, avec une disparition de la culture d’entreprise

et de la confiance, et sur le plan sociologique, une perte du plaisir de

travailler en équipe avec ses collègues qui deviennent de véritables rivaux. Et

de conclure par le constat d’une perte de compétences de l’entreprise et de l’échec

irrémédiable de ces méga-fusions.

Situées au 1er tiers

de ce livre, cette approche d’un des aspects des conditions de travail n’y occupe

qu’un plan secondaire, et pourrait même sembler incongrue par rapport à l’intrigue.

Le travail extrêmement documenté de l’auteur, étrangement renforcé par la mise

en gras des termes ou idées importants, en insuffle toute la valeur.

#02 L’analyse du chef du service du personnel

Les 3 feuillets remis par Enoch à Pietro commencent par sa définition

des fusions :

« Qu’est-ce qu’une fusion ? Une fusion est le conflit de deux systèmes de pouvoir qui

en crée un troisième pour des finalités

financières. Elle est conçue pour générer

de la valeur, mais la génération de valeur est un concept bon pour les

actionnaires, ou pour les banques d’affaires, pas pour les êtres humains employés dans les entreprises, pour qui au contraire

la fusion est le plus violent traumatisme

qu’on puisse leur infliger au travail. Une fois qu’on a trouvé l’accord sur la transaction, ce qui

n’est pas facile, on a tendance à croire que le plus gros est fait. Cette

conviction découle de la sous-estimation

que le monde de l’économie réserve au facteur

humain et, plus généralement, à la psychologie.

Mais c’est une erreur. Les principaux problèmes dans une fusion ne sont pas

liés au document qui la sanctionne. »

La lecture de la note écrite en Arial reprend : « Avant les

chiffres, en effet, une entreprise est faite par les hommes qui y travaillent, c’est-à-dire par ses salariés, et après l’annonce d’une fusion la réaction de tout

salarié à tout niveau est l’incertitude.

A qui dois-je me fier ? Qu’est-ce qui m’attend ? Va-t-on me garder ou

me renvoyer à la maison ? Mes fonctions vont-elles changer ? Comment

mes problèmes seront-ils résolus ? Réussirai-je à garder les privilèges

que j’avais conquis ? Aucun ne se soucie de génération de valeur tant que

la nouvelle organisation n’aura pas répondu à ces questions, en lui

garantissant une nouvelle légitimité.

Pendant une fusion, il faudrait parler

avec les salariés, les informer et les

tenir au courant le plus souvent possible ; le salarié a besoin de confiance, de sentir qu’on ne le

considère pas seulement comme un pion ;

on lui réserve en revanche un discours-standard,

pondu une fois pour toutes par quelques conseillers en communication interne,

qui a pour tout effet d’augmenter ses inquiétudes.

Ces déclarations aseptisées sur de futures synergies

qui ne touchent pas le personnel sont pure hypocrisie

puisque tout le monde sait que la seule garantie concrète pour générer de la

valeur sur les marchés est une réduction

des coûts de l’entreprise, et les réductions de coûts sont réalisées à 80 %

par des compressions de personnel. »

Pietro passe alors à la deuxième page : « Ainsi les salariés

pendant une période de fusion entrent ils dans une zone de constantes turbulences. Il s’agit d’une période

assez critique qui peut durer très longtemps et pendant laquelle le sentiment

dominant est l’angoisse. Une

angoisse qui, si on la néglige, d’individuelle

peut devenir collective ou même se

transformer en panique ; l’expérience au contact avec le

personnel pendant une fusion enseigne que l’impact

est double. Au plan physique, la machine humaine tend à sentir davantage de stress et de fatigue et à accentuer toutes les propensions naturelles à la somatisation, avec une augmentation

sensible des allergies, troubles respiratoires, cystites, migraines, dermatites,

et, chez les femmes, candidoses, aminorrhées (sic) et dysminorrhées (sic) ; tandis qu’an

plan psychologique, les esprits sont

envahis par l’incertitude, tout

événement suscite des émotions anxiogènes telles que la peur, l’angoisse, le découragement et la frustration qui, à leur tour produisent

de graves symptômes de dépression,

d’autant plus graves que les personnes concernées sont instinctivement poussées

à les refouler car elles appartiennent à une culture de pure performance, où l’existence de ce genre

de troubles est tout simplement inconcevable. »

Après avoir fait remarquer à Enoch son erreur sur l’orthographe de « aménorrhées »

et « dysménorrhées » que celui-ci s’empresse de corriger, Pietro

reprend le fil de sa lecture :

« Cet impact est plus dévastateur pour la tranche d’âge entre quarante et cinquante ans, quand

le potentiel d’adaptation est inférieur et que le risque de perdre au change

est beaucoup plus élevé. On a l’impression de régresser, on perçoit un sentiment d’injustice. Le traumatisme à absorber est énorme : on était

attaché à une culture d’entreprise,

à une équipe, à des collègues avec

qui on travaillait avec plaisir,

dans un esprit de corps. Quand on se

retrouve en face des autres, c’est

dur. Même s’il est précisé d’entrée de jeu que ce sont eux les « victimes », il s’agit bien de l’ennemi qui se matérialise. Hier

encore, on était en rude compétition

avec eux, soudain, les voici qui pénètrent notre environnement. On se sent envahi, ne serait-ce que physiquement

et on ressent le désir de les envoyer balader, de leur dire qu’on s’en sortait

très bien sans eux. Et au contraire, il faut travailler ensemble, et le choc est grand ; on a vu des

cadres provenant d’entreprises classiques, où les titres et la hiérarchie sont

sacrés na pas réussir à supporter de participer à des groupes de travail avec du

personnel provenant de l’autre entreprise, de rang hiérarchique nettement

inférieur, au nom d’une compétence commune contingente. »

Arrivé à la fin de cette deuxième page, Pietro se demande si Enoch ne

cherche pas finalement à le mettre mal à l’aise en lui soumettant ce texte,

pour lui rappeler qu’il peut lui aussi devenir chômeur, lui, Pietro, déjà affaibli

par le récent deuil. Il enchaîne avec la lecture du dernier feuillet :

« C’est une situation très

déstabilisante, et seulement trois catégories de personnes réussissent à le

supporter : les fidèles des fidèles,

ceux qui tournent leur veste et les collabos. Tous les autres risquent de

sombrer. Il faut développer une grande résistance,

physique et psychologique, pour ne pas s’écrouler et rares sont ceux qui y

parviennent sans une assistance

appropriée. Mais une telle assistance n’existe pas. Alors, la conséquence la

plus courante est que pendant les fusions, un grand nombre d’excellents

éléments quittent volontairement

leurs fonctions, avant même que la fusion soit achevée ; ce qui à courte

vue, est reçu positivement car l’étape suivante de la compression de personnel est allégée d’autant, alors que cela

représente au contraire une perte

sèche. Car les hommes et les femmes qui partent emportent avec eux leur savoir et leurs capacités techniques et en comparaison de la valeur virtuelle créée sur les marchés, le

résultat réel est un terrible appauvrissement. Voilà pourquoi on n’a

encore jamais vu de grande fusion ne pas échouer nom de Dieu, au bout d’un an

ou deux. »