La photographie n'est pas absente des arts qui immortalisent le monde du travail. Bien que l'image soit figée, elle nous renseigne assez précisément sur le contexte dans lequel s'exercent les métiers et les professions au fil du temps. L'oeuvre de l'italien

Gianni Berengo Gardin en constitue un exemple probant. Dans le livre publié par

Les Editions de La Martinière il y a quelques années (2005 ?), le monde du travail apparaît dans plusieurs des chapitres de ce très beau volume.

C'est le plus logiquement dans la partie "

Travail" que l'on voit des scènes de travaux des champs, telles la récolte des olives en Italie ou les moissons, mais aussi des photos représentant des ouvriers sur des chantiers navals, apparemment en train d’exécuter des opérations de maintenance. Un autre cliché montre un groupe d'hommes se dirigeant en ordre dispersé vers les grues d'un port de commerce, peut-être à l'issue du déjeuner. D'autres images représentent des scènes se déroulant dans les gares ferroviaires. Sur deux photos différentes, c'est l'artisanat qui est mis à l'honneur puisque l'on voit des miches de pain disposées sur des planches, portées par des personnes, dans la rue ; certainement des livreurs. et peut-être en forme de clin d’œil, c'est aussi un photographe ambulant qu'il est loisible d'observer au premier plan d'une prise de vue, tenant dans les mains un appareil en piteux état, alors qu'à l’arrière plan, un écolier en blouse, peut-être son dernier modèle, semble s'échapper sur le trottoir.

Dans la partie "

A Venise", on peut voir un facteur arrêté sur la route devant son vélomoteur ou encore des dockers manipulant de lourds câbles destinés à amarrer les bateaux aux bittes du quai, mais aussi des artistes de cirque à l'échauffement, une femme soignant un cheval, des boxeurs, ainsi que des opérateurs de fabrication à l'oeuvre sur des chaînes mécanisées. Le plus surprenant et le plus réaliste réside dans une photo qui montre un policier en civil en train d’arraisonner un malfrat allongé au sol sous l’œil d'agents en uniforme, en pleine rue.

Le chapitre "

Femmes", tout logiquement, permet de contempler des ouvrières agricoles au travail ou des femmes dont on ignore le statut, salariées ou épouses d'agriculteurs, qui disposent des écheveaux de fibres sur des tréteaux pour les faire sécher au milieu de la rue d'un village.

Les relations au monde du travail dans le chapitre "

Empathie" se limitent à deux scènes de manifestations de rues, menées par ceux qui semblent des ouvriers, dont certains affichent une banderole sur laquelle est inscrite le slogan "No alla cultura dei padroni", c'est à dire "Non à la culture des patrons". Quant à la partie "

Paysage", une vue laisse imaginer deux sauniers (ou saulniers) marchant au bord d'un marais salant, portant sur l'épaule leur outil servant à récolter le sel.

C'est très naturellement, du moins chronologiquement, dans la dernière partie du livre, "

Vie de province" que

Gianni Berengo Gardin nous dépeint la fin de la carrière. Ce sera sous la forme d'un groupe d'hommes âgés, tous revêtus d'un couvre-chef, chapeau ou casquette, assis face au photographe, tournant le dos à l'entrée d'un local au fronton duquel est inscrit "

Societa operaia" (société ouvrière). Ce qui laisse penser que ce sont les membres d'un cercle de retraités d'une

Société de secours mutuel, comme il en existait beaucoup en Italie. qui se retrouvent quotidiennement pour bavarder, jouer aux cartes, ou passer le temps.

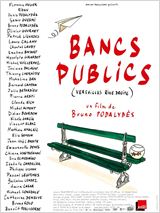

C'est sous l'angle de l'entreprise industrielle que nous l'évoquerons, même si cette partie est la plus réduite dans ce film de Xavier Giannoli de 2012. Au tout début, avant de devenir « l'homme qui ne voulait pas être célèbre », Martin est ouvrier dans une entreprise dont l'activité est de «désosser» des appareils électroniques afin de les recycler. Avec une particularité puisque, sans que l'on sache s'il s'agit d'un E.S.A.T. (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), les salariés sont composés en partie de travailleurs handicapés, déficients mentaux. Martin est très proche d'eux, plus encore d'un jeune trisomique qui ne traite que la touche «x» des claviers d'ordinateurs, cette proximité permet au réalisateur d'appuyer un peu plus sur la superficialité du monde de la télévision comparé à celui d'une entreprise industrielle, dont les ouvriers sont même improprement qualifiés de «débiles légers» au milieu du film.

C'est sous l'angle de l'entreprise industrielle que nous l'évoquerons, même si cette partie est la plus réduite dans ce film de Xavier Giannoli de 2012. Au tout début, avant de devenir « l'homme qui ne voulait pas être célèbre », Martin est ouvrier dans une entreprise dont l'activité est de «désosser» des appareils électroniques afin de les recycler. Avec une particularité puisque, sans que l'on sache s'il s'agit d'un E.S.A.T. (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), les salariés sont composés en partie de travailleurs handicapés, déficients mentaux. Martin est très proche d'eux, plus encore d'un jeune trisomique qui ne traite que la touche «x» des claviers d'ordinateurs, cette proximité permet au réalisateur d'appuyer un peu plus sur la superficialité du monde de la télévision comparé à celui d'une entreprise industrielle, dont les ouvriers sont même improprement qualifiés de «débiles légers» au milieu du film.