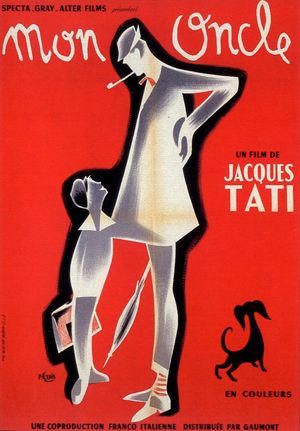

En critique avisé de l’époque moderne voir moderniste au travers du regard ingénu et poétique de son personnage récurrent,

M. Hulot, Jacques Tati ne pouvait faire l’économie d’une satire de l’entreprise industrielle du 20ème siècle. Dans «

Mon oncle », son film de 1958, il s’attache à railler la société de consommation dont son héros à l’imperméable caractéristique est très éloigné, par la description d’une de ces familles résidant dans une de ces habitations futuristes que l’on nous prédisait à l’époque. Cette maison, située dans la banlieue parisienne est tenue par la sœur de

Hulot,

Mme Arpel, qui passe ses journées à jouer avec les tout nouveaux appareils électroniques qui lui jouent parfois des tours, ou qui effraient

Georgette, la bonne. Elle refusera ainsi de passer devant des capteurs qui doivent libérer ses employeurs bloqués dans le garage après que la porte automatique se soit refermée à cause du passage du chien de la famille.

Le chef de famille,

M. Arpel est directeur d’une entreprise de fabrication de tuyaux en plastique, la

Plastac. Le site de fabrication qui se trouve visiblement dans l’une de ces nouvelles zones industrielles de la périphérie, produit 40 000 m de tube par mois, une production en continu, matérialisée par un long serpent que portent sur l’épaule les ouvriers qui déambulent dans les couloirs ou à l’extérieur des bâtiments.

Le couple vit dans l’illusion du bonheur ostentatoire, exhibant sa richesse et ses nouvelles acquisitions à son voisinage, ses relations professionnelles ou à sa famille et ne comprenant pas que

M. Hulot se complaise dans une vie faite de bonheurs simples et authentiques qui ravissent son neveu, ce qui pourrait devenir subversif. Ils tentent donc de le faire embaucher au sein de la

Plastac comme opérateur de fabrication. Ce sera un échec puisque le grand échalas ne réussira pas à s’adapter aux exigences de la chaîne de production, adoptant au passage des attitudes et un comportement proches de ceux de

Charlie Chaplin dans «

Les Temps modernes », un film que nous ne tarderons pas à traiter dans ce même blog.

L’intégration du nouveau salarié passe par le service du personnel, dont le chef,

M. Walter, lui expose les horaires de travail : de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h, l’heure de pause étant réservée au déjeuner. Le jour de repos est le dimanche, ce qui nous rappelle qu’à cette période, on travaillait aussi le samedi.

La matière première est constituée de différents objets en plastique, destinés au rebut, ce qui peut paraître surprenant pour un temps où les préoccupations environnementales étaient totalement étrangères. Ces déchets sont curieusement livrés par une charrette attelée à un cheval, concession faite à cette modernité ; c’est d’ailleurs par ce moyen de locomotion que

M. Hulot quittera la fabrique accompagné de son jeune neveu, l’équipage emportant également une partie des « produits non conformes » générés par la négligence de cet oncle décidément inapte à intégrer cette société de la fin du 20ème siècle. En effet, chargé de surveiller un processus de fabrication, il finira par somnoler, bercé, il est vrai par le jet continu de vapeur continu d’une tuyauterie. La machine se dérègle, elle est prise de hoquets, au lieu du long et lisse boudin de caoutchouc, elle vomit un tube ponctué de turgescences, régulières au début tel un chapelet de saucisses, puis totalement difformes ensuite, malgré ou à cause de l’intervention de notre sympathique ouvrier. Un de ses collègues, portant comme la plupart des lunettes noires, un masque et des gants, est pris d’un fou rire, tandis que

Pichard, vêtu d’une blouse blanche et que l’on pourrait apparenter à un directeur de production, se désespère et s’efforce de cacher le désastre à un client à qui le directeur est en train de faire visiter l’usine.

L’expérience ne durera donc pas plus d’une journée. De cette entreprise moderne, nous pourrons noter qu’elle est organisée selon le

Taylorisme, avec un management très structuré que l’on retrouve dans l’organisation. Le directeur bénéficie par exemple de a propre place de parking. La

Plastac dispose aussi d’un pool de secrétaire-dactylographes devant lequel

M. Hulot passe alors qu’il va rejoindre son poste de travail. Incorrigible, il ne manquera pas de jouer avec le chien du directeur, son beau-frère. C’est qu’à l’époque, il n’était pas rare de voir les dirigeants venir au bureau accompagnés de leur animal de compagnie.