Le monde de l'entreprise peut investir toutes les formes d'expression. La dernière en date c'est le Haïku, cette forme de poème japonais extrêmement codifiée qui existe depuis quelques siècles mais que l'on a découvert semble-t-il depuis peu en occident. C'est un chasseur de têtes, Igor Quézel-Perron, qui s'est essayé, avec succès, à user des 17 mores du Haïku pour décrire l'entreprise, avec parfois, une allusion aux conditions de travail . Ses poèmes, publiés au sein d'un recueil aux Editions Envolume sous le titre Haïkonomics sont également consultables sur le site des Echos qui en proposait un à la lecture, chaque jour en fin d'année passée.

Quelques morceaux choisis :

- "Elle galope dans les couloirs/Toute à son ouvrage/La rumeur"

- "Photocopies/Progrès technologiques/Panne X32"

- "Réunion/On parle budget/Mon père est mort"

- "Après une réunion/Il retourne dans son bureau/Comme dans un refuge"

- "Elle galope dans les couloirs/Toute à son ouvrage/La rumeur"

Au cinéma, au théâtre ou dans la littérature, le métier et le statut des protagonistes ou leur environnement professionnel peut avoir une incidence sur l'intrigue. Et parfois, c'est le monde de l'entreprise lui même qui fait l'objet du scénario. Volontation propose un panorama des conditions de travail dans la littérature, au théâtre, au cinéma, à la télévision ou dans la chanson ...

dimanche 30 août 2015

jeudi 11 juin 2015

"Les heures souterraines" de Delphine de Vigan adapté au théâtre.

Le livre de Delphine de Vigan "Les heures souterraines"que nous avons cité dans ce même blog a été brillamment adapté au théâtre par Anne Loiret pour le Théâtre de Paris, dans une pièce où elle partage le 1er rôle avec Thierry Fremont dans une mise en scène de Anne Kessler,

Représentations :

Représentations :

- Du mardi au samedi à 21 h 00

- Samedi 17 h 00

- Dimanche 15 h 30

Du 12 mai au 12 juillet 2015.

Le travail dans les carrières de marbre dans "Fils de personne" de Raffaello Matarazzo (1951)

Bien qu'une grande partie de ce "classique du mélodrame" se déroule dans les parages ou à l'intérieur même des célèbres carrières de marbre de Carrare, il ne nous délivre que peu d'informations sur le dur labeur des carriers au milieu du 2ème siècle.

Quelque scènes, cependant, montrent l'utilisation des explosifs, la découpe puis le transport de la précieuse roche, avec l'omniprésence de risques d'éboulis ou d'accident pendant la manipulation des blocs, à une époque où la mécanisation était très limitée.

A noter la présence au générique de l'actrice française Françoise Rosay.

Pour en savoir plus sur le film : Fils de personne

Quelque scènes, cependant, montrent l'utilisation des explosifs, la découpe puis le transport de la précieuse roche, avec l'omniprésence de risques d'éboulis ou d'accident pendant la manipulation des blocs, à une époque où la mécanisation était très limitée.

A noter la présence au générique de l'actrice française Françoise Rosay.

Pour en savoir plus sur le film : Fils de personne

mardi 26 mai 2015

Des salariés transforment leur entreprise en SCOP dans la pièce de théâtre "Mécanique instable"

L’entreprise sert régulièrement de cadre à des œuvres de

théâtre (voir sur ce blog ). Dans

cette pièce de Yann Reuzeau, elle y occupe un rôle central, faisant même

l’objet d’une transformation au cours de son déroulement. Afin de nous immerger

rapidement au cœur de cette PME, les acteurs déambulent sur scène avant

même le lever de rideau. Ce sont les collaborateurs des services commerciaux et

administratifs de cette société qui intègre également une partie "production" qui

sera figurée par l’apparition régulière de la chef d’atelier, vêtue d’une

blouse bleue, qui fait aussi office de « syndicaliste de service ».

Ses collègues, fidèles aux codes de l’entreprise de la fin du 20ème siècle se

serrent la main pour se saluer et portent sous le bras des chemises cartonnées. Ils tiennent entre les doigts un gobelet de plastique

provenant de la machine à café certainement placée dans un des couloirs menant

aux bureaux, qui, par choix du metteur en scène, sont figurés par des

plateformes carrées encadrées en leurs angles par des piquets de fer, faisant

penser à de petits rings de boxe dont on aurait ôté les cordes. L’activité de

l’entreprise dont nous allons suivre l’évolution sur une vingtaine d’années n’est

pas clairement définie, la seule information qui nous est donnée est le nom du

produit phare, le « MacGuffin», référence faite au maître Hitchcock.

Un événement lance l’action : contre toute attente, le

jeune dirigeant annonce qu’il va céder sa société à l’un de ses concurrents.

Les salariés en profitent pour la racheter et la transformer en SCOP (Société

coopérative et participative), une forme juridique dans laquelle ce sont les

salariés qui en sont les associés, donc les propriétaires. Elle reprendra

son organisation originale à la fin de la pièce après avoir rencontré un franc

succès, traversé la crise, mais aussi, essuyé un incendie. L’intérêt de

« Mécanique instable » est de montrer la réaction des différents

personnages devant des situations et

leur évolution en fonction des événements. La peur d’un avenir incertain,

l’inquiétude, la déception, ou l’indignation face à ce qu’ils considèrent comme

une trahison pour certains qui sont devenus les amis de leur patron. Puis

l’intérêt et la curiosité, la motivation quand une des salariées propose de

reprendre l’entreprise sous forme d’une SCOP. Puis la lâcheté voire la

cruauté quand il s’agit de licencier un

« collègue-associé ». L’ambition et l’opportunisme dont ne manquera

pas de démontrer une intérimaire de la comptabilité qui arrivera jusqu'au

sommet de la hiérarchie.

Dans le registre des conditions de travail, la plupart des

situations rencontrées dans le monde de l'entreprise sont évoquées : la

maladie, les pathologies plus graves et les arrêts de longue durée, le stress voire

le burn-out, les difficultés à concilier vie de famille et travail,

l’opposition entre « les ateliers et les bureaux », la

discrimination, l’atteinte du seuil d’incompétences et la quête du sens dans le

travail exprimé par des commentaires comme « travailler c’est juste un

moyen mais on y passe les ¾ de sa vie ».

Si des éléments stratégiques sont également abordés, comme la nécessité « d’augmenter la production pour permettre l’exportation », il est aussi question d’obsolescence programmée, c’est sur l’approche du statut de SCOP que cette pièce est la plus remarquable. Particulièrement bien documentée, elle en intègre toutes les dimensions. Sur l’aspect structurel, en expliquant que les « salariés-actionnaires » sont propriétaires de leur outil de travail, qu’ils prennent part aux décisions de l’entreprise et se partagent les bénéfices de l’activité ou décident de les réinvestir pour en favoriser le développement. Sur le plan humain, les interrogations ou les commentaires des salariés semblent plausibles ; « on paie pour travailler ? » se demande un cadre quand on lui propose d’acheter des parts de l’entreprise, pendant que les ouvriers hallucinent car « ils seront les patrons des cadres » ou qu’ils jubilent en s’apercevant qu’ils cumulent salaire et dividendes dans la période la plus faste de leur société : « on a gagné au loto ! ».

Si des éléments stratégiques sont également abordés, comme la nécessité « d’augmenter la production pour permettre l’exportation », il est aussi question d’obsolescence programmée, c’est sur l’approche du statut de SCOP que cette pièce est la plus remarquable. Particulièrement bien documentée, elle en intègre toutes les dimensions. Sur l’aspect structurel, en expliquant que les « salariés-actionnaires » sont propriétaires de leur outil de travail, qu’ils prennent part aux décisions de l’entreprise et se partagent les bénéfices de l’activité ou décident de les réinvestir pour en favoriser le développement. Sur le plan humain, les interrogations ou les commentaires des salariés semblent plausibles ; « on paie pour travailler ? » se demande un cadre quand on lui propose d’acheter des parts de l’entreprise, pendant que les ouvriers hallucinent car « ils seront les patrons des cadres » ou qu’ils jubilent en s’apercevant qu’ils cumulent salaire et dividendes dans la période la plus faste de leur société : « on a gagné au loto ! ».

Ils seront confrontés à des décisions qu’ils n’avaient pas

envisagées, comme de choisir un gérant pour leur structure ou de devoir

licencier le commercial, un de leurs collègues-associés, provoquant une lutte

des clase au sein de la SCOP . Cette aventure sera aussi l’occasion de révéler

les personnalités et les valeurs cachées, plus ou moins nobles des différents

personnages. Une secrétaire, par exemple, se lancera avec passion dans le

projet et finira par rejoindre l’URSCOP, l’Union Régionale des SCOP . Le fait de

citer cet organisme montre une fois encore la qualité de la recherche documentaire

réalisée pour l’écriture de cette pièce.

Mécanique instable - Une pièce écrite et mise en scène par Yann Reuzeau avec Emmanuel de Sablet, Sandrine Molaro, Morgan Perez, Sacha Petronijevic, Leïla Séri, Sophie Vonlanthen - Manufacture des Abbesses - Scénographie : Philippe Le Gall - Lumière : François Leneveu.

Mécanique instable - Une pièce écrite et mise en scène par Yann Reuzeau avec Emmanuel de Sablet, Sandrine Molaro, Morgan Perez, Sacha Petronijevic, Leïla Séri, Sophie Vonlanthen - Manufacture des Abbesses - Scénographie : Philippe Le Gall - Lumière : François Leneveu.

- Sur les SCOP, voir également cet article sur ce même blog

- Visualiser la bande annonce

- Voir des extraits de "Mécanique instable"

lundi 25 mai 2015

Une unité de sablage dans "Le jour se lève", le chef d'oeuvre de de Marcel Carné (1939)

"Le jour se

lève", le film de Marcel Carné, est avant tout un drame.

C'est aussi une réflexion sur le sort des ouvriers, avec peut-être un parallèle

avec la vie d'artiste ou de bohème personnifiée par Valentin (Jules Berry) le

dresseur de chiens que tout oppose à François le sableur (Jean Gabin).

François est ouvrier dans un , il

est affecté à une unité de sablage, endossant chaque

jour sa combinaison qui ressemble à un scaphandre et manipulant une lance

projetant du sable et de l'abrasif dans le but de décaper de grosses pièces

usinées.

L'atmosphère est hostile, au

point de flétrir en quelques minutes le bouquet que tient Françoise, la

fleuriste (Jacqueline

Laurent) en visite

dans les ateliers. Ce sera leur première rencontre et l'unique plan tourné au

sein de l’usine. Pour atténuer les effets de la poussière produite par la

projection de sable, François boit régulièrement du lait dont il propose un

verre à la jeune femme, tandis qu’un de ses collègues préfère le vin, sans pour

autant que Carné ne fasse allusion aux problèmes d’alcoolisme du monde ouvrier.

L'entreprise représenterait même ici la vertu, car à la blancheur du lait il faut ajouter la propreté du prolétaire qui se lève chaque matin et, qui déclare avec certes une pointe d'ironie "le travail c'est la santé et la liberté". "Y'a une bonne petite place à prendre" lancera-t-il avec un peu plus de sarcasme aux badauds , alors qu'il est sur le point d'être arrêté par les policiers.

A l'opposé, Valentin représente le vice, le mensonge et la manipulation, pour lui le travail de François est "malsain", et pas seulement au sens propre du terme. L'ouvrier de son côté considère que les bonimenteurs de son espèce sont comme "le sable en dedans" qui peu à peu dévore les poumons du sableur, au point que ses collègues doutent que les gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre pour le déloger de sa chambre où il s'est retranché puissent avoir de l'effet.

Et c'est la sonnerie du réveil-matin de l'ouvrier qui ponctue le chef d'oeuvre de Carné juste après que François se soit donné la mort.

Si l'entreprise ne fait l'objet que d'un seul plan, il est à noter le niveau de modernité des équipements et des postures de ce poste de sablage pour un film qui remonte à 1939.

samedi 16 mai 2015

Les mineurs à Lens au début du 20ème siècle dans "Le fil du rasoir" un film de 1946 de Edmund Goulding

Nous sommes très loin des conditions de travail dans ce

remarquable film de 1946 de Edmund Goulding, « Le fil du rasoir » qui

se déroule en grande partie dans les salons de la haute société américaine et britannique entre les 2 guerres mondiales. Cependant, au cours de son périple qui le mènera de Chicago jusqu’aux rives de la méditerranée,

Larry, le personnage principal, à la quête de lui-même et interprété par TyronePower, occupera un emploi de mineur au sein des « Mines de Lens »,

avant de partir pour l’Inde sur les conseils d’un prêtre polonais défroqué

rencontré à cette occasion. Larry se retirera ensuite sur l’un des plus hauts

sommets de ce pays où il retrouvera la paix intérieure, puis retournera en Europe

où il fera bénéficier ses proches de cette sérénité retrouvée et rencontrera l’amour

sous les traits de Sophie, Anne Baxter, excellente, qui finira tragiquement à l’issue de péripéties absolument

captivantes.

Le passage de Larry dans le Nord de la France est assez

surprenant, du moins sur l’aspect des conditions de travail. Que la mine soit uniquement

matérialisée par des wagonnets poussés sur des rails placés … au plein milieu d’une

rue de la ville peut se comprendre pour des raisons de licence

cinématographique et de facilité de mise en scène de l’œuvre de Somerset Maugham. En revanche, il est difficile d’expliquer pourquoi, curieusement, les mineurs sont tous vêtus d’une

tenue similaire et d’une élégance rare ! Une vision très éloignée de celle de Zola ...

Toujours au titre des conditions de travail, nous verrons aussi Larry

en matelot à l’œuvre sur le pont d’un navire marchand qui fait route pour Amérique,

mais de manière furtive puisque ce sera la scène de fin sur laquelle défilera

le générique.

La critique de Télérama du 27/12/2014 : Le fil du rasoir.

Un des scènes se déroulant à Lens :

lundi 13 avril 2015

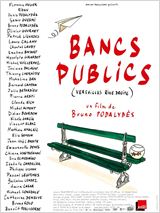

La vie au bureau ou dans un magasin de bricolage dans le film "Bancs publics" de Bruno Podalydès (2009)

"Bancs publics" ce film de de 2009 de Bruno Polydalidès sous-titré « Versailles

rive droite », aurait pu aussi bien s’appeler « Au bureau ou au

magasin » puisqu’il offre une véritable dichotomie entre, d’une part, la

vie dans les bureaux d’une entreprise dont on ne connait pas précisément l’activité

mais que l’on situe dans le tertiaire, et, d’autre part, la vie au sein d’un

magasin de bricolage de proximité, Bricodream, installé dans l’immeuble d’en

face. Ces 2 mondes bien différents vont se rencontrer par l’intermédiaire de l’un

des vendeurs de Bricodream qui accroche à sa fenêtre une banderole sur laquelle

est inscrite la simple mention « Homme seul ». La divergence entre

les 2 univers est peut-être recherchée, et certainement accentuée par le fait

que, si c’est le réalisateur qui s’est chargé du scénario pour la partie « Bureaux »,

c’est son frère Denis également à l’affiche du film, qui a assuré l’écriture

pour la partie se déroulant dans la surface de distribution spécialisée. Ce qui

explique peut-être également que c’est là que réside l’aspect le plus fantasque

de cette comédie.

Les vendeurs tout d’abord, arborent de curieuses blouses

imprimées d’un ciel nuageux et évoluent au milieu de palmiers décoratifs ou

sous des enseignes « kitch ». Du côté de leurs compétences également

avec des comportements stéréotypés induits par leur responsable, apôtre des

nouvelles méthodes managériales ponctuées de phrases toutes faites telles « si

le client se baisse, c’est gagné » ou aux slogans guerriers comme «

Fight, fight, fight ! ». Des conseils peu suivis par les collaborateurs

parmi lesquels on trouve un conseiller de vente hyper-technique (OlivierGourmet) ou son collègue incompétent (Denis Podalydès) bien en peine avec une

machine de démonstration aux dimensions impressionnantes. Toujours dans un

registre professionnel, le marketing et le merchandising laissent à désirer avec

par exemple, une opération de street-marketing et la mise en place d’un étalage

thématique sur l’automne des plus fantaisistes.

Le côté « Bureaux » laisse moins de place à l’excentricité

mais la caricature n’est jamais bien loin. Au service comptable, déjà, où

pendant que l’une des employées joue à Pacman sur son ordinateur, une autre

surfe à la recherche d’un compagnon tandis que la troisième utilise Internet

pour préparer ses prochaines vacances. Elles seront juste perturbées par la

salariée d’un autre service, chargée d’une collecte destinée à financer un cadeau à l’occasion

d’un départ en retraite, un cadeau qui s’avèrera particulièrement ridicule. Ce sera

ensuite le chef qui fera irruption dans le bureau pour solliciter une des

employées afin de faire le point sur un PowerPoint dont elle doit achever les

derniers « slides », sans oublier de lui préciser qu’il faut « qu’on

garde le lead ».

L’univers du bureau est donc assez réaliste sans trop tomber dans

la caricature, même si la machine à café propose du potage au cresson, tandis

que certains salariés privilégient leurs propres préparations concoctées grâce

au nécessaire complet rangé sur l’étagère supérieure de leur armoire

métallique. Un meuble situé derrière leur bureau où trône un téléphone avec

lequel il faut bien sûr, « faire le

0 pour sortir », juste à côté de l’ordinateur orné d’un fonds d’écran très

personnel pour le cadre dont on devine qu’il est amateur de vélo. Et bien entendu,

ces salariés, tels des « prisonniers du boulot », rayent les jours sur le calendrier punaisé au

mur, afin de mesurer le temps inexorable dont seul le 1er mercredi

du mois est scandé par le rituel de l’essai de la sirène d’une caserne que l’on

devine voisine.

La présentation du film sur le site d' Arte : "Bancs publics"

mardi 3 mars 2015

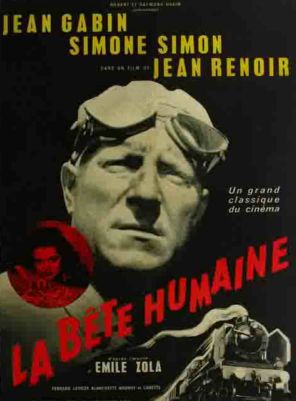

La condition de cheminot dans les années 30 dans le film de Jean Renoir "La Bête Humaine" (1938)

C’est une

adaptation très épurée de l’œuvre de Zola que nous proposait Jean Renoir en

1937, et comme l’écrit Marine Landrot

dans Telerama (N° 3398 du 25/02/15)

« contre toute attente, il élude le naturalisme du roman et se consacre à

l’évocation du dilemme amoureux de Lantier ».

Le cinéaste transpose également le récit dans un contexte contemporain et c’est

donc le monde de la S.N.C.F., à peine

constituée par la toute récente nationalisation des chemins de fers de l’Etat

qui sert de support à cette « Bêtehumaine ».

Lantier (Jean Gabin) est

mécanicien d’une locomotive affectueusement surnommée "la Lison" qui roule sur la

ligne Paris-le havre. A l’époque, le mécanicien, responsable de sa machine, est

assisté d’un chauffeur qui est chargé d’alimenter le foyer en charbon afin que

la pression de la chaudière ne descende pas. Le travail est dur, il s’effectue

dans la chaleur, la poussière et la fumée, et requiert une vigilance de tous

les instants pour éviter que le train ne déraille en heurtant un animal qui

divaguerait sur la voie. C’est ainsi que Lantier

et son adjoint Pecqueux (JulienCarette) racontent comment ils ont percuté une vache, heureusement sans

dommages, bien que le cuir de cet animal présente un réel danger par sa très

grande résistance. Cette conversation intervient avec des collègues cheminots dont

l’un d’eux tient dans ses mains une perdrix qu’il est allée ramassée le long de

la voie après que leur locomotive l’ait percutée. Un exercice réalisé sans que

la machine ne soit arrêtée, ce qui nécessite de courir le long des rails et

semble constituer une pratique courante à l’époque mais déconseillée par Pecqueux, le chauffeur, par le danger

qu’elle présente.

Entre deux

trajets ou bien en cas d’avarie, les cheminots résidents dans des logements

situés à proximité de la gare. Dans les chambres, partagées par les équipages,

le lit du mécanicien et celui du chauffeur sont indiqués à l’aide d’une pancarte, respectant ainsi une certaine

hiérarchie, tandis que les repas sont pris dans une cuisine commune où chacun

mitonnne ses petits plats sur des réchauds prévus à cet effet.

Le statut de

ces salariés revêt un caractère particulier, puisqu’il semble qu’ils doivent « payer »

leur consommation de charbon (et d'huile ?), ou qu’ils soient pénalisés en cas d’excès, de

même que la casse d’une pièce peut leur être financièrement imputée.

mardi 24 février 2015

Des horaires de travail excessifs chez EDF ... dans la publicité (Campagne EDF : la saga ElectRIC, épisode 5 avec Eric JUDOR ) ?

La publicité peut tout se permettre. Sans être mensongère, elle occulte parfois certains aspects du produit ou du service dont elle vante les bienfaits ou amplifie jusqu'à l'excès ses bénéfices. Et parfois, elle semble faire fi du respect des conditions de travail, comme dans ce 5ème épisode de cette saga plutôt réussie pour EDF, dans laquelle nous retrouvons Eric Judor, le "Eric" de "Eric et Ramzy".

Dans le cadre d'un jeu dans lequel les participants doivent se faire deviner mutuellement des mots par association d'idées, Eric se permet d'appeler au téléphone son conseiller EDFà une heure tardive de la journée, afin de vérifier que la compagnie nationale ne distribue pas de gaz, contrairement à ce que prétendent ses amis. Afin de ne pas perdre le jeu et la face, Eric Judor mentira sur la réponse de son interlocuteur.

Au mécontentement visible de sa compagne qui est en train de se démaquiller avant d'aller se coucher, le salarié du distributeur d'énergie est déjà au lit, prêt à s'endormir, quand il répond au téléphone, ce qui constitue certes une garantie de service pour son client. Et c'est peut-être le message subliminal de ce spot : oui, EDF fournit du gaz, et votre conseiller est disponible à toute heure du jour et de la nuit. On peut dès lors s'étonner que les salariés de l'enseigne ou les syndicats n'aient pas réagi, pour s'indigner que le personnel soit ainsi "taillable et corvéable" à merci. Mais tout est dans la nuance ... car si l'on écoute avec attention le conseiller répondre à son client au téléphone, il s'étonne que celui-ci ait son numéro et finit la communication en lui demandant : "Et comment ..." . Sans pouvoir terminer sa phrase puisque son client a déjà raccroché.

Ce n'est donc pas lui qui lui a communiqué son numéro, mais Eric qui l'aurait obtenu par une voie détournée. Il n'a donc aucune obligation d'être disponible pour ses clients à toute heure de la journée, et EDF ne peut en être tenue pour responsable. Tout ce que l'on pourrait lui reprocher et qui se confirme dans chacun des 5 premiers épisodes de la saga,c'est que ses clients sont des filous, d'une très mauvaise éducation ...

Espérons que le vieil adage qui dit que, "on a les clients que l'on mérite ..." ne se vérifie pas !

mardi 17 février 2015

Adriano Celentano à la tête d’un mouvement social dans « Rosso bianco e …» un film d’Alberto Lattuada (1972)

Dans ce film

d’Alberto Lattuada de

1972, sorti en France sous un titre peu évocateur, voire trompeur (Une bonne

planque), Adriano Celentano

endosse les habits d’un drôle de patient atteint d’une infirmité de la jambe, Annibale Pezzi, qui occupe depuis 2 ans

un des lits de l’hôpital de la ville, avec la complicité du Maire, grâce à son

appartenance au Parti Communiste. Il

y fait régner sa loi, s’introduit partout, jusque dans la salle d’opération, et

ne quittera l’établissement que sous la

contrainte de Germana, la nouvelle

mère supérieure magnifiquement interprétée par Sophia Loren.

Chassé de son refuge, Annibale deviendra

infirmier de campagne, grâce aux connaissances acquises pendant ses années « d’études »

au sein des différents services de l’hôpital, puis prendra la tête d’un

mouvement social organisé par les ouvriers de la Polovo, une unité de conditionnement d’œufs.

Cet

engagement lui sera fatal, il sera renversé par une automobile occupée par

quatre brigands qui viennent de dévaliser la banque locale et qui tentent de

forcer le barrage mis en place par les manifestants, non sans avoir roulé sur

les boîtes d’œufs disposés par les ouvriers, dans une scène allégorique.

Outre la

conduite de ce mouvement prolétaire qui survient à la fin du film, Annibale aura eu précédemment l’occasion

de s’exprimer sur les conditions de travail. Lors de l’arrivée à l’hôpital d’un

ouvrier qui a eu le bras sectionné par un massicot, scandalisé, il déclarera « qu’il

ne faut pas utiliser les équipements de sécurité, qu’il n’y a pas d’enfants

dans les usines », reprenant ainsi une litanie populaire qui, comme par

défiance à l’autorité, laisse entendre que ce sont justement ces dispositifs de

sécurité qui provoquent les accidents.

Outre la

conduite de ce mouvement prolétaire qui survient à la fin du film, Annibale aura eu précédemment l’occasion

de s’exprimer sur les conditions de travail. Lors de l’arrivée à l’hôpital d’un

ouvrier qui a eu le bras sectionné par un massicot, scandalisé, il déclarera « qu’il

ne faut pas utiliser les équipements de sécurité, qu’il n’y a pas d’enfants

dans les usines », reprenant ainsi une litanie populaire qui, comme par

défiance à l’autorité, laisse entendre que ce sont justement ces dispositifs de

sécurité qui provoquent les accidents.

Un point de

vue aux antipodes du combat du médiatique chanteur et acteur italien pour l’amélioration

des conditions de travail et la lutte contre les accidents du travail, le « morti bianche »,

un sujet notamment traité dans son film « Yuppi Du » traité dans ce blog.

Inscription à :

Articles (Atom)